64.正しい打起しにはムダが無い

最近、SNSに射形の動画が上がっているのを見ることが多くなりました。「バンザイ」打起しになっている方も多くて、正しい「打起し」の形とはほど遠い状態になっていて、気になっています。しかしながら、「打起し」の形は、的中との相関はほぼ無いので、物理的考察の対象外かとも思えます。

正しい「打起し」から大三の形(弓道教本 第一巻より)

※両肘を少し曲げています。

しかし、「打起し」の形にはそれなりの意味があるので、考察しておきたいと思います。

<仮説>

正しい「打起し」によって、ムダ無く「会」を創ることができる。

<検証>

正面打起しについてのみの検証です。

(1)弓構えにおいて、円相の形をとる(両肘を曲げる)ということは、自然に両肘の回内を整えるという機能があります。※30.押し肘の回内はなぜ必要か?参照

弓構えの形(弓道教本 第一巻より)

腕をまっすぐ伸ばしていると、(骨格上)回内はできないのです。(上図のように肘を曲げた場合と伸ばした場合で、やってみるとすぐ解ると思います)

また、円相の形をとると、押し手(弓手)の手の内と弓の十文字、取り懸けと弦の十文字を保つこともできます。肘を伸ばしたままでは、(骨格上)十文字(直角)は出しづらく、ベタ押しやたぐりになり易いのです。

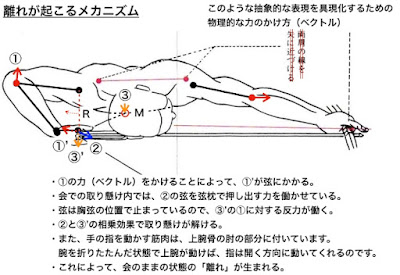

(2)円相の形をとった(両肘を曲げた)まま「打起し」を行うことによって、肘の回内、手の内の十文字③と取り懸けの十文字④を保ったまま、弓を垂直に保持して行くことが出来ます。

肘を伸ばしたままの「バンザイ」打起しでは、肘の回内、手の内と取り懸けの十文字(直角)は(骨格上)保持することが難しく、崩れるのです。

(3)円相の形を保ったままの「打起し」からは、最短の軌跡・最少の力でムダなく大三に移行することが出来ます。

押し手(弓手)は、肘から先で弓を押し出し始める①のに対して、肘を伸ばした「バンザイ」の状態では腕全体で弓を押し出し始めないといけない②ので、必要な力はほぼ倍になっています。しかも、肘の回内もさせながらという複雑な運動になってしまいます。

勝手(馬手)は、右肘①'と右肩①''を押し上げる「ふところを大きくとる位」(右肘①'と右肩①''を押し上げ、右肩関節を背中側に移す動きをこう教わりました)を行うことが出来ます。

この位置から押し上げた右肩を右肘と同時に下げるように引き分けることによって、勝手(馬手)の肘は肩から後ろに入れるようになります。肘を伸ばした「バンザイ」の状態からでは、「ふところを大きくとる位」が取れないので、勝手(馬手)の肘は肩から前にしか入りません。(骨格上、肩を上げずに右肘を押し上げることはできません。大三で肩を上げないように指導する人もいますが、会で右肘を後ろに入れることが難しくなります。)

このように、物理的にみればけっこう単純な理屈なのに、その理屈を教わる機会はなかなか持てません。それに気付くか身につくかは、鍛錬として委ねられます。しかし、正しい射形には、その形に意味があります。ダンスを踊るときのポーズのように捉えても良いので、正しい形にはこだわってください。

「バンザイ」打起しは、美しさも感じられないし、ムダだらけです。

射形を意識しながら、打起し〜大三〜会までを引いた動画です。参考にしてください。

特に、大三のときの勝手(馬手)の「ふところを大きくとる位」の取り方は重要です。

大三〜引き分けは、押し手(弓手)から始動するようにしましょう。このことが、会〜離れの力のバランスにも影響します。

<まとめ>

肩や肘の上がり下がり、手の内の整いなど、細かいことはあまり気にせずに、教本にある射法八節図解の形をカッコ良いダンスとして捉え、正しいポーズにこだわって一射を引いてみてはいかがでしょうか?

動作するとき、自分の呼吸に合わせると、自然なリズムとなるでしょう。

的中と仲良しになるために、またのお越しをお待ちしています。

解りにくいところがあれば、遠慮なくご質問ください。