63.離れの起こるメカニズムを考察してみる

「会は、離れを生むためにある」

離れを起こすことに向き合う時間、それが会である。とすると、どのように離れは生まれるのでしょうか?

<仮説>

離れが起こるメカニズムがある

<検証>

さて、射法八節図解には、「両肩の線を矢に近づける」と表記されていますが、実際には口割りで矢を押し出してしまうため、物理的には「両肩の線を矢に近づける」ことは不可能です。なので、「両肩の線を矢に近づける」方向に力を働かせると言うふうに解釈すると、会での力のかけ方(ベクトル≒張り)が解ってきます。

これは、58.的中率をさらに上げるためにやれること〜(アップデート)で説明した「会四節」の「4.引きつけ」にあたります。

では、「会」の理解のために、その上腕の「引きつけ」がどう作用して離れを起こすのか、メカニズムを考えてみましょう。

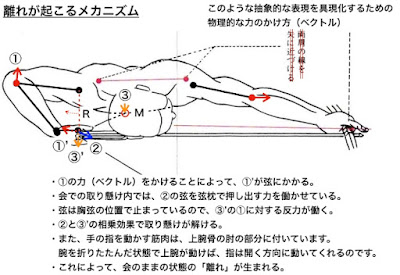

上図に示すように、

- 上腕の「引きつけ」の力をかけることによって、右肩と折りたたんだ右腕の取り懸けの部分との半径Rで回転しようとする①’の力が働き、弦に作用します。

- 会での取り懸けの内では、弦を弦枕で押し出す方向に②の力を働かせています。

- さらに上腕の「引きつけ」ようとしても、弦は胸弦の位置で止まっているので、③の反力が生まれ、取り懸けに作用する③’となります。(この時、弦捻りが緩まないように気をつけましょう。むしろ増すようにすると離れやすくなります。)

- 取り懸けを解こうとする力②と③'が相乗作用を起こし、取り懸けを解きます。

- また、手の指を動かす筋肉は、上腕骨の肘の部分に付いています。腕を折りたたんだ状態で上腕が動けば、指は開く方向に動いてくれるのです。(61.会から離れの物理的考察を俯瞰して観る参照)

- これによって、上腕が緩むことなく、会のままの状態の「離れ」が生まれるのです。

これが、物理的にみえた「離れ」のメカニズムです。

したがって、上腕の「引きつけ」の力①が欠けても、弦を押し出す力②のどちらかが欠けても会のままの状態の「離れ」は生まれにくくなり、矢所はばらつきます。

<まとめ>

くどいようですが、

残念ながら、物理的にみると、的中するかどうかの90%以上(ほぼ100%)は離れをどのように迎えるかだけで決まります。

<参考>

54.「角見で押して離れる」という弓道の謎

会のまま離れることで、的中は実現するのですから、早気であっても的中は出せます。しかし、離れが起こるメカニズムを理解することで、「会四節」を取り入れて、離れを生むための会に取り組むようにしてみてはいかがでしょうか?安定した的中が得られると思います。

早気の人は、すぐに直ると思います。

的中と仲良しになるために、またのお越しをお待ちしています。

解りにくいところがあれば、遠慮なくご質問ください。